Die Weinproduktion befindet sich weltweit auf dem niedrigsten Stand seit 60 Jahren. Klimakrise, Extremwetter und Politik setzen auch den deutschen Winzern zunehmend zu.

„In vino veritas“, im Wein liegt die Wahrheit, pflegten schon die alten Römer zu sagen und meinten damit wohl die gelockerte Zunge nach einem feuchten Gelage. Die Wahrheit über den Wein selbst zeigt sich womöglich aber bereits vor dem Genuss – im Zustand der Trauben und Rebstöcke. Und dieser scheint aktuell kritisch zu sein.

Denn wie die Internationale Organisation für Rebe und Wein (OIV) in ihrem Jahresbericht 2024 mitteilt, ist die weltweite Weinproduktion auf einen Tiefstwert seit 1961 gesunken. Eine wesentliche Rolle spielen dabei die Auswirkungen der Klimakrise auf die Pflanzen: Dürren, Überwässerung nach Niederschlägen und aggressive Schädlinge führen zu Ernteeinbußen und in der Folge zu geringeren Produktionsmengen.

Der Weinbau in Deutschland bleibt davon ebenfalls nicht verschont. Die heimische Produktion sank im Vergleich zum Vorjahr um 9,8 Prozent auf 7,8 Millionen Hektoliter, umgerechnet 780 Millionen Liter, – ein deutlicher Rückgang für das viertgrößte Erzeugerland Europas.

t-online hat bei dem Deutschen Weinbauverband nachgefragt, was die aktuellen Entwicklungen für das Winzergewerbe hierzulande bedeuten.

Seit mehr als 2.000 Jahren hat der hiesige Weinbau Tradition. Ein langer Zeitraum, in dem die Bedingungen für den Anbau mal mehr, mal weniger gut gewesen sein müssen. Mit den derzeitigen klimatischen Veränderungen kommen jedoch ungeahnte Schwierigkeiten hinzu. Der Deutsche Weinbauverband (DWV) blickt daher besorgt auf die aktuellen Einbußen bei der Erntemenge in Deutschland.

Der Verband ist sich sicher, dass die kritischen Klimaveränderungen hierzulande schuld daran sind. Extremwetterereignisse wie Spätfröste, Hochwasser und Hitzewellen nähmen zu und veränderten in der Folge die Bedingungen für den Anbau, was die Betriebe vor immer neue Herausforderungen stelle.

Eine Sprecherin des DWV erklärt auf Anfrage von t-online: „Gegen Schäden, verursacht durch Spätfröste, wie sie im vergangenen Jahr auftraten, sind wir so gut wie machtlos. Hierauf müssen wir uns zukünftig einstellen.“ Gleiches gelte für steigende Wasserpegel nach Regenfällen und extrem heiße Perioden.

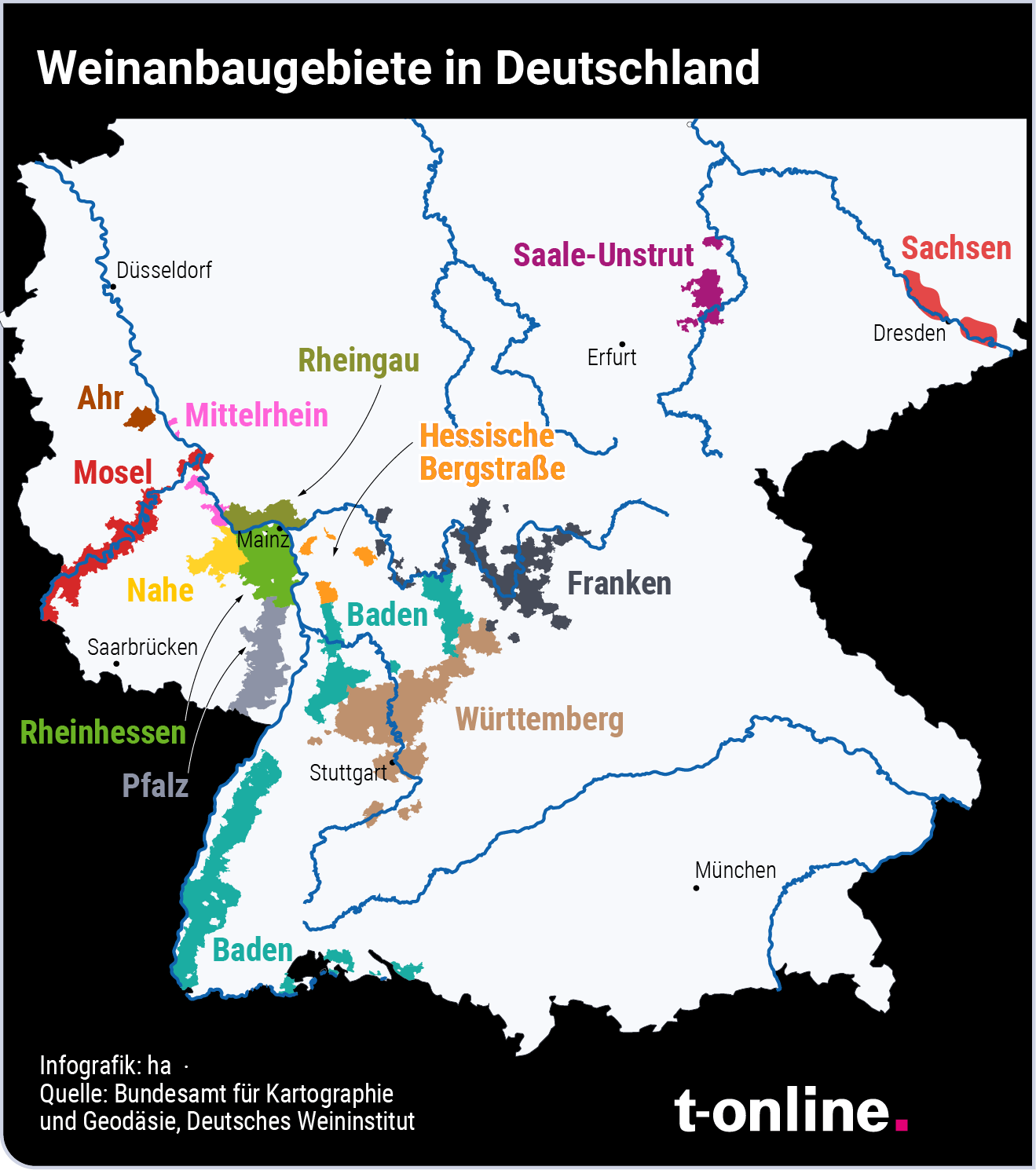

Derzeit werden mehr als 100 Rebsorten in 13 deutschen Anbaugebieten kultiviert, die sich insbesondere über den Südwesten der Bundesrepublik erstrecken. Dabei wirken sich die Wettergegebenheiten nicht gleich stark auf die jeweiligen Gebiete aus.

Der DWV stellt etwa fest, dass die kleineren Anbaugebiete Ahr, Saale-Unstrut und Sachsen zuletzt besonders stark von Extremwettern betroffen waren. Ausschlaggebend sei für Letztere vorwiegend später Frost gewesen, so der Verband. Aber auch an der Nahe, an der Mosel – insbesondere im Saarland –, am Mittelrhein und in Teilen Württembergs verzeichnen die Winzer deutliche Ertragseinbußen im Vergleich zum Vorjahr. Von den widrigen Verhältnissen weitgehend verschont blieben indes die Anbaugebiete Pfalz und Rheinhessen.

Innerhalb der betroffenen Regionen gibt es darüber hinaus Unterschiede zwischen Weinbaubetrieben, abhängig von der geografischen Lage ihrer Weinberge.

Um den Wetterauswirkungen frühzeitig entgegenzuwirken, setzen die Winzerbetriebe laut dem DWV derzeit unter anderem auf präzise Prognosemodelle. Außerdem kooperieren sie eng mit staatlichen Beratungsstellen, um den Weinbau an die jeweilige Lage anzupassen.

Ein effektives Boden- und Laubwandmanagement spielt dabei eine Schlüsselrolle. Dieses ermöglicht es den Winzern, Sonnenbestrahlung, Schattenbildung und Belüftung der Weinberge auf natürliche Weise zu steuern, teilt der Verband weiter mit. Zu den Verfahren gehört etwa, das Triebwachstum zu regulieren, Blätter im Bereich der Traubenzone zu entfernen, optimal zu bewässern sowie ausreichend zu düngen.

Ernteausfälle im Weinbau seien aber nicht nur auf Primärschäden durch Extremwetter zurückzuführen, sondern auch auf Sekundärschäden wie Erkrankungen der Rebpflanzen: „Besonders feuchte oder trockene Wetterperioden bieten Schaderregern ideale Bedingungen.“ Gesundheitsschädlich für die Weinstöcke sind dabei unter anderem Pilzkrankheiten wie Falscher Mehltau und Insektenbefall durch Milben.