Länder wie Indien, die USA und Japan liefern sich einen Wettlauf zum Mond. Eine andere Nation zieht derweil unaufhaltsam an allen vorbei – mit ungeahnten Folgen.

Es ist eine Sensation: Erstmals in der Menschheitsgeschichte hat es mit China ein Land geschafft, Gesteinsproben von der schwer zugänglichen Rückseite des Mondes zu sammeln und zur Erde zurückzubringen. Details dazu können Sie hier nachlesen.

Was aus technologischer Sicht ein gigantischer Erfolg in der Raumfahrt ist, steht zugleich für eine heikle Entwicklung: Die Machtverhältnisse im Weltraum haben sich stark verschoben.

Lange Zeit waren die USA die führende Raumfahrtnation. Zahlreiche Verträge der Nasa mit anderen Organisationen wie der Europäischen Raumfahrtbehörde Esa, der japanischen Jaxa und der indischen Isro stabilisieren seit Jahren die internationalen Beziehungen zwischen den Ländern.

Mit welcher Raumfahrtnation die USA nicht zusammenarbeitet, ist dagegen China. Ein 2011 verabschiedetes Gesetz – das sogenannte Wolf Amendment – verbietet der US-Weltraumbehörde Nasa die Kooperation mit der chinesischen Raumfahrtorganisation CNSA sogar. Der Grund: Die Angst der USA vor unerwünschtem Technologietransfer, vor allem bei militärischen und kommerziellen Raumfahrttechnologien.

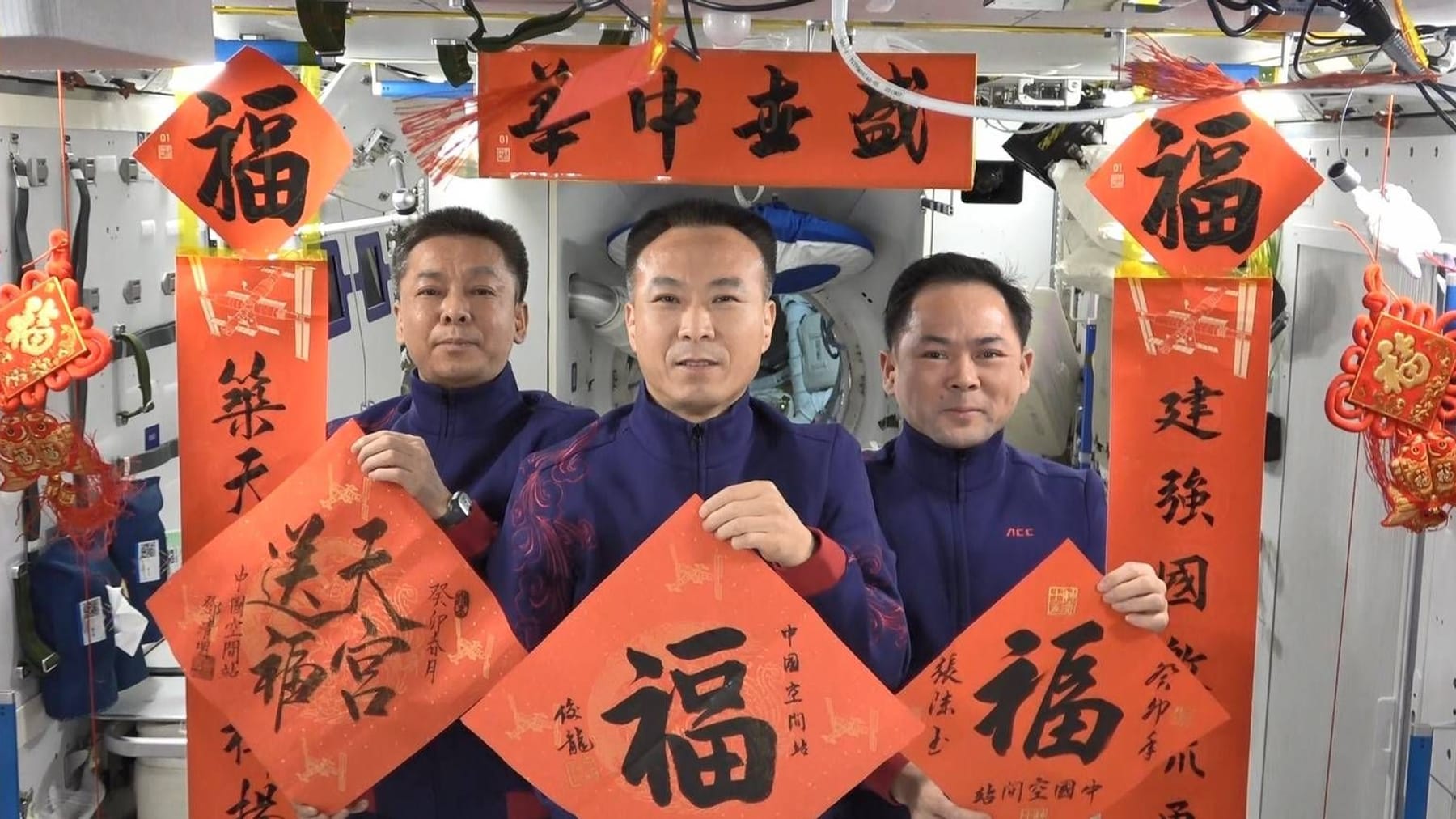

Unbeeindruckt davon hat China seine Raumfahrtinvestitionen in den vergangenen Jahren stark erhöht und steckt Milliarden in die Eroberung und Erforschung des Weltalls. Im vergangenen Jahr hat das Land seine Raumstation „Tiangong“ (Himmelspalast) in Betrieb genommen – trotz Absage der Esa, europäische Astronauten zu der Raumstation zu schicken.

Mit seinem „Chang’e“-Programm betreibt China außerdem eine Mission zur Erforschung des Mondes. Bis 2030 will das Land seine Taikonauten genannten Raumfahrer auf dem Erdtrabanten landen lassen. Parallel dazu soll auf dem Mond eine Forschungsstation entstehen. Chinas Pläne im All sind gigantisch.

Und gefährlich. Denn durch eine höhere Präsenz im Weltraum könnte das totalitär geführte Land seine militärischen Fähigkeiten dort weiter ausbauen. Dazu gehört die Entwicklung von Antisatellitenwaffen (ASAT-Waffen) und anderen Technologien, die die Satelliteninfrastruktur und Kommunikationssysteme anderer Länder bedrohen könnten.

Das wiederum würde zu einem Wettrüsten im All führen – mit ungeahnten Folgen für die politische Stabilität hier auf der Erde. Darum ist es nachvollziehbar, dass die USA die chinesischen Weltraumambitionen skeptisch verfolgen und als Bedrohung wahrnehmen.

Gleichzeitig sollten die USA den technologischen Fortschritt Chinas im Weltraum nicht nur als Herausforderung, sondern auch als Chance begreifen. Immerhin arbeiten zahlreiche Raumfahrtnationen mit dem Land zusammen.

Die Esa ist mit europäischer Technik an „Chang’e 6“ beteiligt. Vergangene Woche hat Frankreich mit China zusammen einen Satelliten ins All geschickt, der bei der Erforschung des Weltalls helfen soll.

Solche Kooperationen ermöglichen es, nicht nur technologische Erfahrungen auszutauschen. Sie können auch helfen, in Krisen diplomatische Beziehungen aufrechtzuerhalten.

Denn dass Raumfahrt verbindet, zeigt sich an einem anderen Beispiel: Unabhängig vom Ukraine-Konflikt arbeiten die USA, Europa und Russland nach wie vor eng zusammen. Und zwar beim Betrieb und der Besetzung der Internationalen Raumstation ISS.